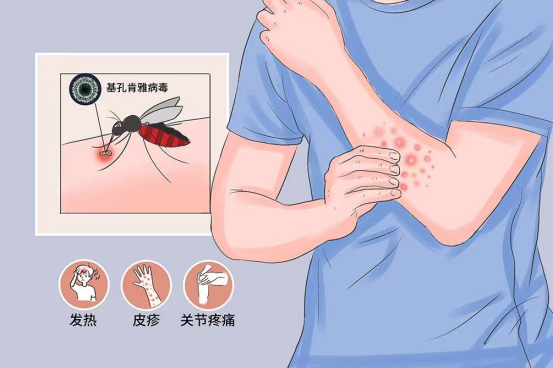

夏季随着气温的持续攀升、降雨量增多,蚊媒传染病的传播风险随之增加。由伊蚊传播的登革热和基孔肯雅热,就是其中两种需要重点防范的蚊媒传染病。

一、认识疾病:症状与传播

登革热和基孔肯雅热的共同点

传播媒介:均由伊蚊(花斑蚊)叮咬传播,白天活动高峰为日出后2小时、日落前2小时。

典型症状:突发高热(>39℃)、皮疹、关节痛、头痛。

主要区别

登革热:可能伴“三红”(面、颈、胸部潮红)、“三痛”(头痛、眼眶痛、骨痛),重症可出现出血倾向。

基孔肯雅热:关节剧痛更显著常表现为游走性疼痛,主要累及小关节,如手、腕、踝和趾关节等,也可能涉及膝和肩等大关节,腕关节受压引起的疼痛是本病的特点。80%的患者在发病后2~5天,躯干、四肢的伸展侧、手掌和足底出现皮疹,为斑疹、丘疹或紫癜。

二、预防关键:清除蚊虫孳生地

立即行动,消灭蚊子“老巢”

翻盆倒罐:清除闲置容器(花盆、外卖盒,泡沫盒、轮胎、瓶罐等),避免积水。

管理绿植:水生植物每周换水洗瓶,花盆底盘不留积水。

填平坑洼:填塞竹筒、树洞,废弃轮胎打孔或遮盖。

电器积水:定期清理空调、饮水机托盘。

社区协作:全员参与清理公共区域,杜绝“一家养蚊,万户受害”!

三、个人防护:不给蚊子开“饭局”

穿衣“武装”:户外活动,尤其是清晨和傍晚(伊蚊活跃高峰),穿浅色长袖衣裤,减少皮肤暴露。

驱蚊“护盾”:暴露的皮肤及衣物上喷涂有效驱蚊剂。按说明书要求足量、定时补涂。居家安装纱门纱窗,睡觉使用蚊帐。

避免“高危地”:减少在树阴、草丛、竹林、积水等蚊虫孳生地附近长时间停留

警示:前往疫区旅行者,返程后健康监测14天,出现发热立即就医并告知旅行史。

四、紧急应对:疑似感染怎么办?

立即就医:如果曾经或正在登革热或基孔肯雅热流行地区活动,且被蚊子叮咬后出现发热、皮疹、关节疼痛等相关症状,要及时就医,并告知医生相关的旅行史和叮咬史,以便医生能够及时做出准确的诊断和治疗。

隔离防蚊:患者发病后7天内需防蚊隔离,避免病毒二次传播。

遵医嘱用药:登革热和基孔肯雅热均无特效抗病毒药物,治疗以对症缓解为主(如退热、补液)。

封底:行动倡议

全民参与,从家庭做起!

每周检查积水容器,随手清理蚊虫孳生地。

共建无蚊社区,共享健康夏日!