随着气温升高和降雨量增加,白纹伊蚊已进入活跃期,发生登革热疫情的风险加大。登革热不仅会累及血液、神经、循环等系统,还会造成肝功能损害,重症者可危及生命。

登革热可防可控,关键在于预防。以对症治疗为主,及时治疗,预后相对良好。预防登革热需要从你我做起。

一、什么是登革热?

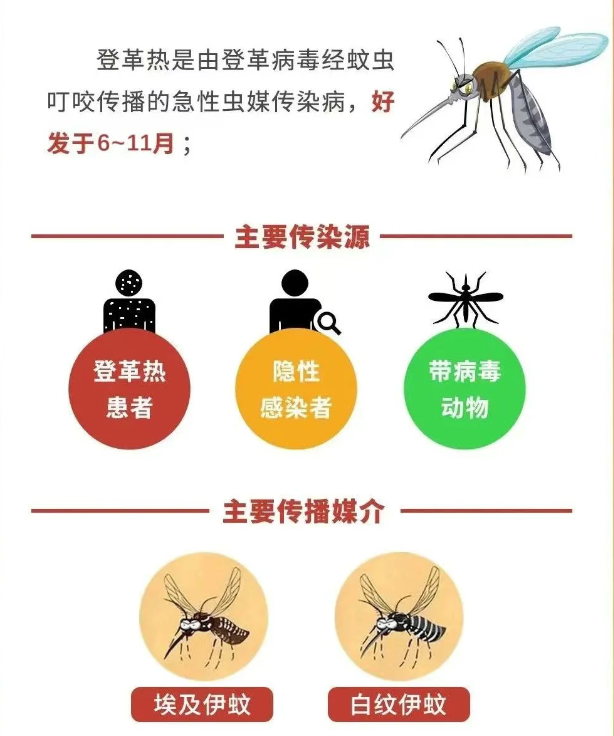

登革热(dengue fever)是登革病毒引起的急性传染病,通过媒介伊蚊传播,是全球传播最广泛的蚊媒传染病之一。登革病毒感染后可导致隐性感染、登革热、登革出血热。登革热在我国传播媒介主要为白纹伊蚊和埃及伊蚊,属于乙类传染病。登革热的流行有一定季节性,一般在每年的5~11月份,高峰在7~9月份。

二、登革热的传播机制

登革热的传播源

登革热患者、隐性感染者、带病毒的非人灵长类动物是登革热的主要传染源。患者在发病前6~8小时至病程第6天,具有明显的病毒血症期,可使叮咬伊蚊受感染。

登革热的传播途径

登革热是通过伊蚊媒介传染病,由病人/隐性感染者→伊蚊→健康人的途径不断传播,人与人之间不会直接传播疾病。

易感人群

各年龄人群普遍易感,感染后经一定潜伏期便可能发病,但也有部分人不发病(称为隐性感染者)。

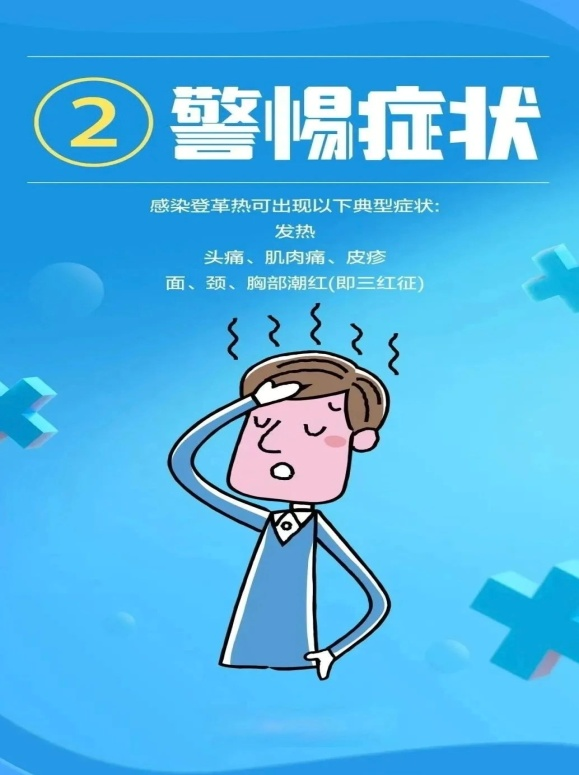

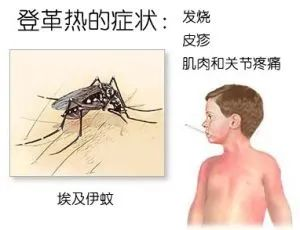

三、登革热有哪些典型临床表现?

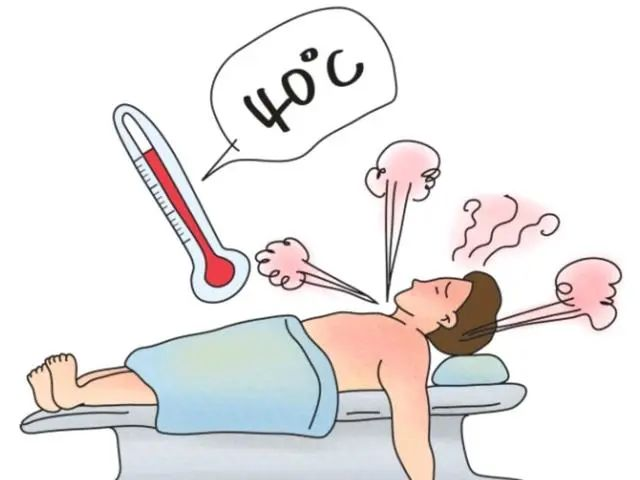

登革热潜伏期一般为1—14天,多为5—9天,典型的登革热病程分为3期,即发热期、极期和恢复期。根据病情严重程度,登革热分为普通登革热和重症登革热两种临床类型。感染登革热后,患者出现的症状很像流感。一般会发烧至40℃ 以上,并伴有以下几种症状:

高热:登革热的首发症状多为突然高热,可伴畏寒,24h内体温可达40℃。通常持续3~7天可降至正常。

三痛:剧烈头痛、眼眶痛、肌肉骨骼关节痛

三红:面红、颈红、胸部及四肢皮肤发红,貌似“酒醉状”,甚至出现眼结膜充血、浅表淋巴结肿大等。

皮疹:四肢躯干或头面部出现充血性皮疹或点状出血疹

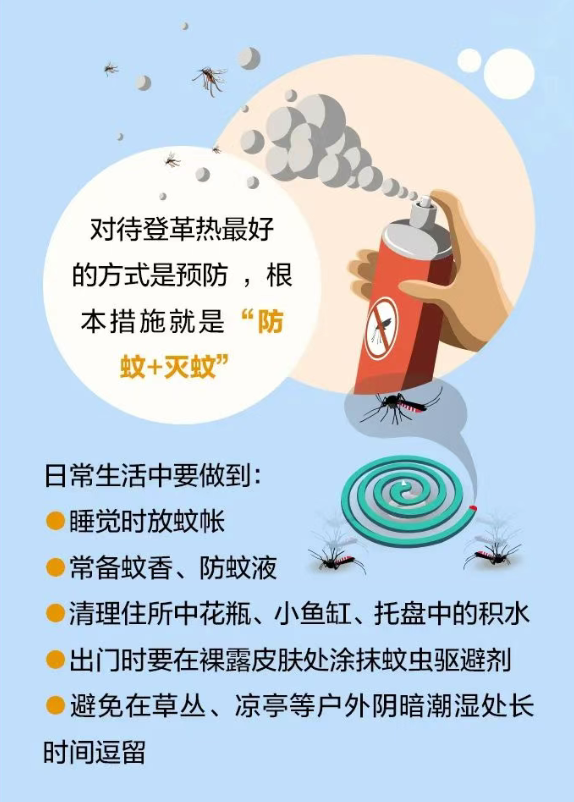

四、如何预防登革热

登革热目前尚无特效治疗药物或疫苗,预防登革热的最好办法就是避免被蚊子“叮”上。

个人防护

外出:尽量穿浅色长袖衣裤,裸露皮肤涂抹含避蚊胺(DEET)、避蚊酯成分的驱蚊剂。

居家:安装纱窗纱门,使用蚊帐。

避开两个高峰时段:伊蚊活跃期为上午7-9点、傍晚16-18点,避免在这两个时段长时间进行户外活动,减少在潮湿且林木繁多的区域逗留。

环境清理

清积水:及时清理饮水机、花盆底托里的积水。

勤换水:家中水生植物定期换水(建议2-3天换一次)。

讲卫生:常打扫,保持家中干净卫生,避免潮湿环境;闲置废弃容器需清除或翻倒。

五、登革热应如何治疗

治疗原则是早发现、早诊断、早治疗。重症病例的早期识别和及时救治是降低病死率的关键。以对症支持治疗为主,目前尚无有效抗病毒治疗药物。病例应采取防蚊隔离治疗,病程超过5天,且体温自然下降至正常超过 24 小时及以上可解除隔离。

共筑健康屏障,需你我共同行动!